この記事は作成途中でぐちゃぐちゃです。ブラウザバックを推奨!

外部磁場中で核スピンのエネルギー状態が分裂する現象をゼーマン効果と呼んでいます。

このゼーマン効果による共鳴吸収を利用する分光法であります。

外部磁場がかかると原子核の周りを回る電子が、外部磁場がかかっていない状態からかかっている状態になると、外部磁場に沿っている方が安定します。逆に反対向きだと不安定になります。

この二つのエネルギー差の共鳴吸収をはかります。この共鳴吸収に対応する電磁波の波長はラジオ波です。ラジオ波はとても小さいエネルギーであるため、検出感度が低いです。

なぜ、この検出感度が低い分光法が有機分析の決定版になっているかというと、

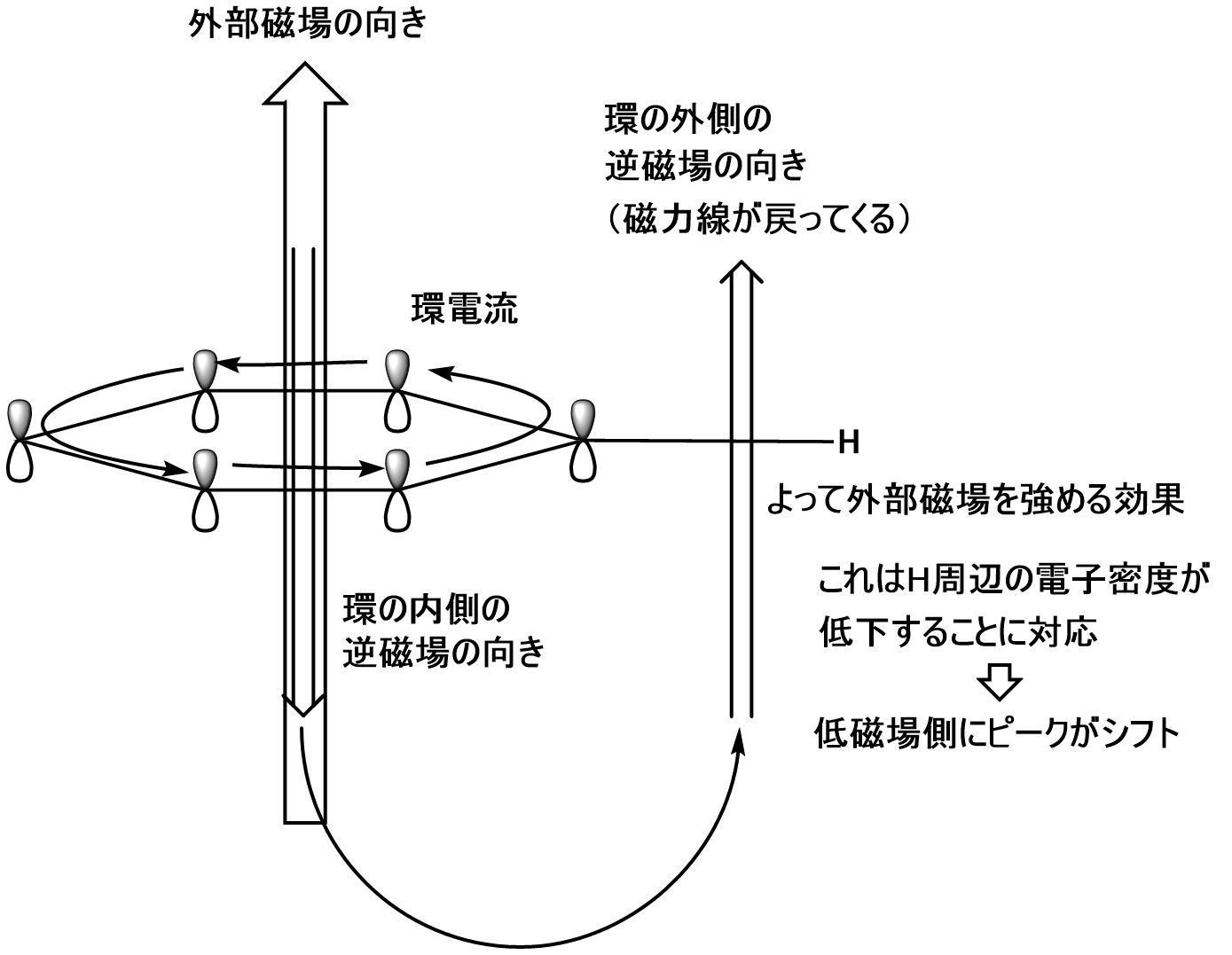

電子による逆磁場が現れるためです。この逆磁場というのは、電子密度が大きいほど大きくなります。例えば、C-HのHとO-HのHでは酸素に電子を引っ張られる分、電子密度が低下するため、逆磁場はO-HのHのほうが小さくなります。

そのため、各エネルギーの分裂という意味で見てきますと、逆磁場が存在することによって、その分、エネルギー分裂の大きさというのは小さくなります。

この時電子による逆磁場の大きさはC-HとO-Hを比べると、逆磁場はC-HのHのほうが大きく、

なります。

O-Hのほうがエネルギーが大きくなるという事になります。

ラジオ波のエネルギーを変えるということ技術的に難しいので、実際の測定では、ラジオ波のエネルギーは固定します。

代わりに外部磁場を掃引します(外部磁場を変化させます)。まず、超電導磁石のような大きな電磁石の中に試料を入れます。その中に小さな掃引用の電磁石を設置しておいて、すこしだけ、上乗せしていくということを行います。分裂自体は外部磁場の大きさに比例して大きくなります。

そうすると、横軸に外部磁場、縦軸に吸光量をとると、以下のような

C-HもO-Hもエネルギーが足りない事になります。しかし、徐々に磁場を大きくしていくと、これらは育っていきます。どちらの方が先に大きくなるかというと、まず、$C-O$のほうが先に大きくなります。そして、遅れてO-Hが出てきます。そのため、以下のようなグラフになります。

つまり、先程と順番が反対になります。

外部磁場の大きさが大きい方を高磁場、左では低磁場といいます。

電子密度が大きくなると、高磁場シフトします。

電子密度が小さくなると、低磁場シフトします。

全体の分裂に対して、逆磁場の大きさは100万分の一程度になります。

そのため、この化学シフトはppmオーダーです。

そのため、置かれている環境が

ただ、NMRはそれだけではありません。

なぜ、同じ炭素についている水素なのに、スピンとか磁気的な相互作用を考えるときに重要なものは軌道角運動量です。p軌道は軌道角運動量をもっているため、磁気的相互作用炭素が増えるほど炭素のp軌道に基づく軌道角運動量の影響が増大します。さらに二重結合になると、sp3からsp2になるため、p軌道の割合が減ります。軌道角運動量の影響をうけて、シフトが現れます。アルキンでも同様に、と思われますが、実際は逆モーションになります。これは理由があります。

このような変化が化学シフトには起こるということになります。p軌道の割合によっても起こります。

さらにさらに、高分解能で測定することによって、NMRのピークは分裂していることがわかります。このピークの分裂は$^1H$核のスピンによる影響であることがわかっています。これをスピン-スピン結合といいます。

NMRのチャートの説明

横軸が磁場です。ピークの位置がいろいろ出てくるわけですが、

こういった化学シフトを求める場合は、基準となる物質が決まっています。この基準物質(reference material)は$TMS$と呼ばれる化合物になります。

このTMSはテトラメチルシランという物質で、メチル基が4つあるシランです。

水素が3×4で12個分の無極性でほとんどの有機溶媒にとけます。ケイ素は原子番号が大きいため、電子求引性が劣るため、炭素にくっついている水素より高磁場側に出てきます。

そのため、ピークの位置を0ppmとします。そして、これとなんppm離れているかで決めます。

じゃぁ、なぜピークが分裂するのか、ということが重要になります。

チャートの解析の順番があります。

1、化学シフトを見ます

TMSの位置からどれ位ずれたのかということです。化学シフトからエチル基やビニル基などがおおよそ推定できます。特にベンゼン環などは特徴的に低磁場側にシフトするので、そのようなときに利用します。

2、積分値を利用

水素の数が増えれば増えるほどピークの大きさは大きくなります。このピークの面積を測るとプロトンの数がわかります。

ただ、カーボンNMRの時は核オーバーハウザー効果により、積分値が炭素数に比例しなくなります。そのため、用いることができません。

3,ピーク分裂(スピン-スピン結合)

ピークの分裂状態から隣接基を推定するという作業です。

そもそも、どうして分裂するのでしょう。

例えば、メチル基のピークはなぜ3つに分裂するのでしょうか

隣接するプロトンの影響ですが、メチル基からみて、隣接するのは、$\rm CH_2$の二つのプロトンです。この影響がメチル基に出ます。

隣接する$\rm CH_2$の$^1H$核スピンによって、結合電子の運動が変わって、$\rm CH_3$の位置に磁場が誘起される

結局CH_2のスピンの組み合わせ、

両方とも上向き、

片方が上向きの組み合わせが2つ

両方とも下向き

の4つの組み合わせがあります。

そのため、1:2:1の割合で、スピンが分裂するということになります。

逆に、CH_2の方のピークは

1:3:3:1

全部上向きが1組

2個上向きが3組

1個上向きが3組

全部下向きが1組

割合です。

ただ、O-Hなどのプロトンは分裂に寄与しません。これはなぜでしょうか?

これは、水素結合を隣の分子と行います。その際に、水素の交換が高速に起こります。

ラジオ波を用いているNMRは測定スピードが早くなく、その間に交換が何回も起こり、上向きスピンの影響と下向きスピンの影響が平均化されてしまいます。

スピンースピン結合とは、

隣接機のスピンの向きの組み合わせにより、ピークが分裂する現象のことですが、

そのそも、なぜ離れた水素同士が影響を及ぼし合うのかというのを説明します。

①スピンの向きで、その部分に発生するスピン角運動量による局所磁場が発生します。

②結合電子の運動に対してローレンツ力が働いて、逆向きの磁場が生じる

③この逆向きの磁場が隣接基のエネルギー分裂につながる。

つまり、スピンの影響を媒介するのは、結合電子ということになります。

4、スピン-デカップリング

次に、エチル基が二つあるときはどうなるでしょう。

エチル基が二つあると

デカップリングとは別れを意味します。

すなわち、スピンとスピンの相互作用を断ち切るという意味です。

具体的には、いま、メチルが3つに分裂しています。それでは、これらの影響を平均化させてしまえばいいじゃない。

実はこのピークが出てくる領域の吸収が起こるラジオ波を強く照射します。

そうすると、ラジオはの照射によって、高速に変換して、平均化されます。そうすると、どれとどれがお隣かということがわかります。つまり、隣接基の特定ができます。そうしたら、判明した隣のピークに照射すると、更に隣が明らかになっていきます。

そうすると芋づる式に、分子構造がわかっていきます。13CのNMRの場合は、水素のスピンースピン結合は影響が大きくなります。直接くっついているため、

そのため、カーボンは基本的に

プロトンを照射していると、近接するピークの強度が大きくなる。

スピンデカップリング

隣接機のスピンによる影響をなくすために、隣接基の吸収に相当するラジオ波数を強く照射する操作です。

励起と同時に誘導放出が置きます。緩和も両方非常に高速に起きます。緩和によって、エネルギーも放出しますが、低いエネルギー状態と高いエネルギー状態を高速に行き来します。そのため、NMR長い測定時間のオーダではその影響が平均化されます。

励起と緩和が促進されて、影響が平均化される。

スピン-スピン結合している

p.131

核オーバーハウザー効果(Nuclear Overhauser)(NOE)

これも強力な手法です。

水素の核スピンの状態を平均化することで、炭素のピークだけ見る方法です。

このような場合、ピークは単純なピークとなりますが、もはや、積分面積はCの数に比例していません。(水素のついていない核が小さく出るため。)

水素角のスピンの向き

NOEというのは照射すると、ピークの大きさが変わります。これが、スピンデカップリングとの違いです。

核オーバーハウザー効果おちうのは核スピンの緩和を促進します。これはダイレクトに磁場が乱れます。空間的に近接しているというだけで、結合電子があるかないかにかかわらず、変わります。(スピンでカップリングは結合電子を媒介していた)

磁場の返納に伴う緩和の促進で磁場の影響が変化する現象のことです。

磁気的変動が影響を及ぼされる6Åより近い位置にある核のNMRピーク強度が変化するということです。

例えば、酵素と基質が結合して酵素反応が起こっていますが、通常酵素と基質が離ればなれですが、くっつくと近接することになります。どことどこが近接しているのかということがNOEでわかります。結合電子がなくてもわかるため、とても強力です。

理論的な話はとてもむずかしいです。

緩和によって、ピークが大きくなるという場合が大半ですが、小さくなる場合あります。

300200で平均化がおこぅったとすると、

250の分布になります。

合計300のぶんしが平均化されますので、150ということになります。

こちらの状態が300という状態があって、2倍も差がない状態になるということになります。

活性化エネルギーが高ければ保たれるのですが、この二つのスピンが同時にひっくり返る過程が促進されます、(中央の緩和)複数のスピンが同時ひっくり返る仮定が促進されます。

いま、150あった状態と250の状態が100:300になろうとします。しかし、ポンピングがきいていますので、だんだんだんだん安定な方に落ちていきます。

その結果基底状態に存在する核の数が増えて、ピーク強度が大きくなります。

例えばαヘリックスの場合は3つ離れたところで、NOEによるピークが出てくる。

β-シートの場合、例えば、6を中心に考えた場合、5と7,4と8、3と7というように、隣接していきます。よって、垂直に大きいピークが出ます。

これを使うとタンパク質の高次構造がわかることになります。

NOEはタンパク質の高次構造の解析に有効であるということです。