配位子置換反応において、脱離基のトランス位にある配位子を「スペクテータ配位子」といい、このスペクテータ配位子の種類によって、置換反応速度が変わってきます。この現象は「トランス効果」と呼ばれ、このトランス効果が大きいとき、置換反応の速度は増大します。

トランス効果が大きくなるのは、スペクテータ配位子の「σ供与性」と「π受容性」が大きいときです。なぜなら、「σ供与性」が大きいほど「トランス影響」が大きくなり、「π受容性」が大きいほど「遷移状態効果」が大きくなるからです。以下、この2つの効果について説明します。

トランス影響

スペクテーター配位子のσ供与性が大きいほどそのトランス位にある配位子と金属の結合を弱め、この弱める度合いのことを「トランス影響」と呼びます。

スペクテータ配位子が強いσ供与性であればそのトランス位にある配位子は金属に十分な電子を与えることができなくなり、金属との相互作用が弱くなるのです。

このトランス影響の定量的な評価は結合長や伸縮振動数、金属ー配位子間のNMRでの結合定数によって決定されています。

そして、スペクテータ配位子のトランス影響の大きさは以下の順番になります。

$$\rm H^->PR_3>SCN^->I^-,CH_3^->CO>CN^->Bt^->Cl^->NH_3>OH^-$$

遷移状態効果

スペクテータ配位子のπ受容性が大きいほど「遷移状態効果」が大きくなり、置換反応の速度を増加させます。これは、侵入基によって金属原子の電子密度が増加する際、電子密度の増加分をスペクテーター配位子が受容し、遷移状態を安定化させるためであると考えられています。スペクテータ配位子の遷移状態効果の大きさは以下の順番です。

$$\rm C_2H_4,CO>CN^->NO_2^->NCS^->I^->Br^->Cl^->NH_3>OH^-$$

「トランス効果」は以上の「トランス影響」と「遷移状態効果」という2つの効果が組み合わさったものです。

両者を考えた平均的なトランス置換活性化の順番は

$$\rm CN^-,CO,C_2H_4>PR_3,H^->CH_3^->>Ph^-,NO_2^->I^-,SCN^->\\Br^->Cl^->py>NH_3>H_2O>OH^-$$

となります。ただし、すべての錯体で同じ序列になるとは限りません。

以下ではそのトランス効果に関する類題を挙げます。

例題

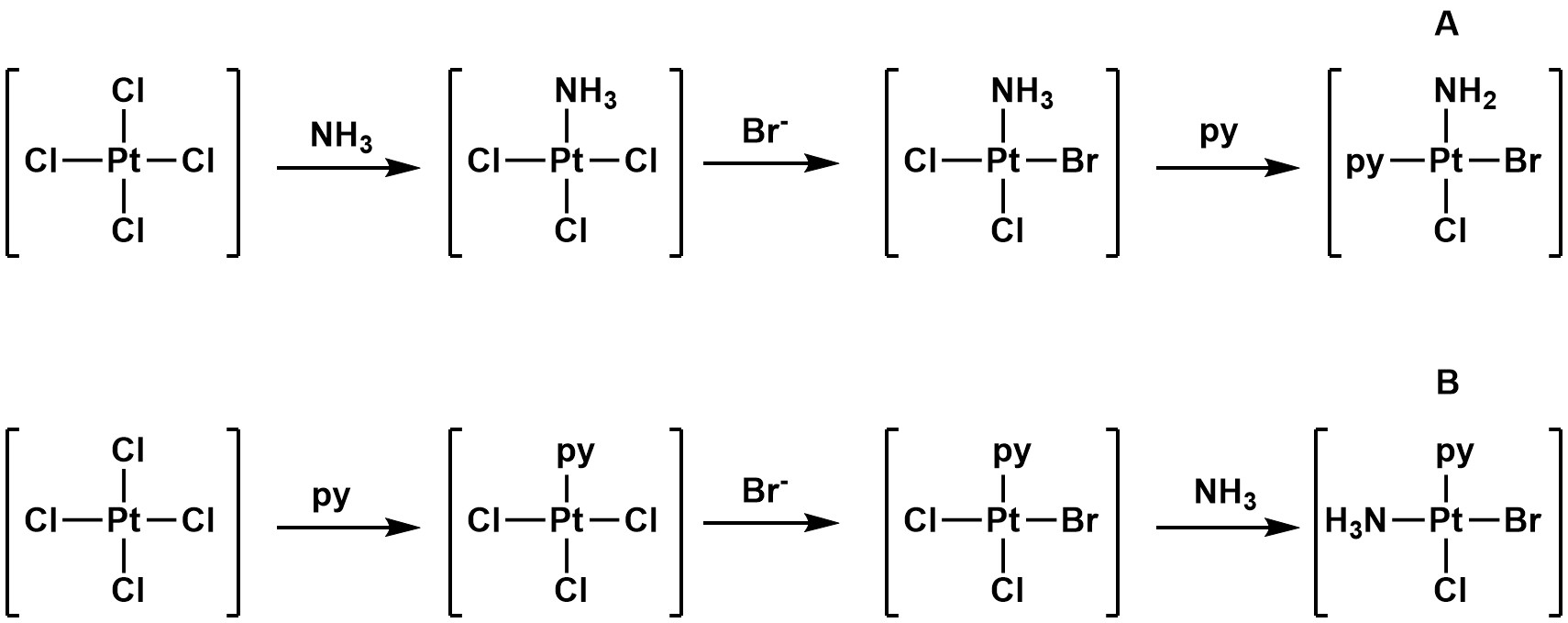

平面正方型錯体$\rm [PtCl_4]^{2-}$を$\rm Br^-$,py(ピリジン),$\rm NH_3$で置換して、以下の(A),(B)の錯体をつくる手順を示し、その理由を説明せよ。

ただし、配位子のトランス効果の大きさの順番は$\rm Br^->Cl^->py>NH_3$で、結合強度は$\rm Pt-NH_3>Pt-py>Pt-Br>Pt-Cl$の順番であるとする。

(京都大学・工・1986)

[解答]

以下のような順番で置換することでそれぞれ(A)、(B)を得ることができる。

まず、(A)の反応であるが、まず、アンモニアの置換の後に、$\rm Br^-$を置換させると、$\rm Pt-Cl$結合の方が$\rm Pt-NH_3$結合よりも弱く、$\rm Cl^-$の方が$\rm NH_3$よりもトランス効果が大きいため、$\rm Cl^-$のトランス位にある$\rm Cl^-$が$\rm Br^-$に置換される。最後にピリジンと反応させることで最もトランス効果の大きい$\rm Br^-$のトランス位にあり、かつ結合強度も最も小さい$\rm Cl^-$がpyと置換される。

(B)の反応では、まず、ピリジンの置換の後に、$Br^-$を置換させると、$\rm Pt-Cl$結合の方が$\rm Pt-py$結合よりも弱く、$\rm Cl^-$の方が$\rm py$よりもトランス効果が大きいため、$\rm Cl^-$のトランス位にある$\rm Cl^-$が$\rm Br^-$に置換される。最後にアンモニアと反応させることで、トランス効果の最も大きい$\rm Br^-$のトランス位にあり、かつ結合強度も最も小さい$\rm Cl^-$が$\rm NH_3$と置換される。

参考)

竹田満洲雄「無機・分析化学演習」

シュライバー・アトキンス 無機化学 下 第6版 p655