質量分析法の原理は主に、磁場型、四重極型、飛行時間型、イオンサイクロトロン共鳴法の4種類に大別できます。それぞれについて、紹介していきます。

イオン化法の種類はこちら。

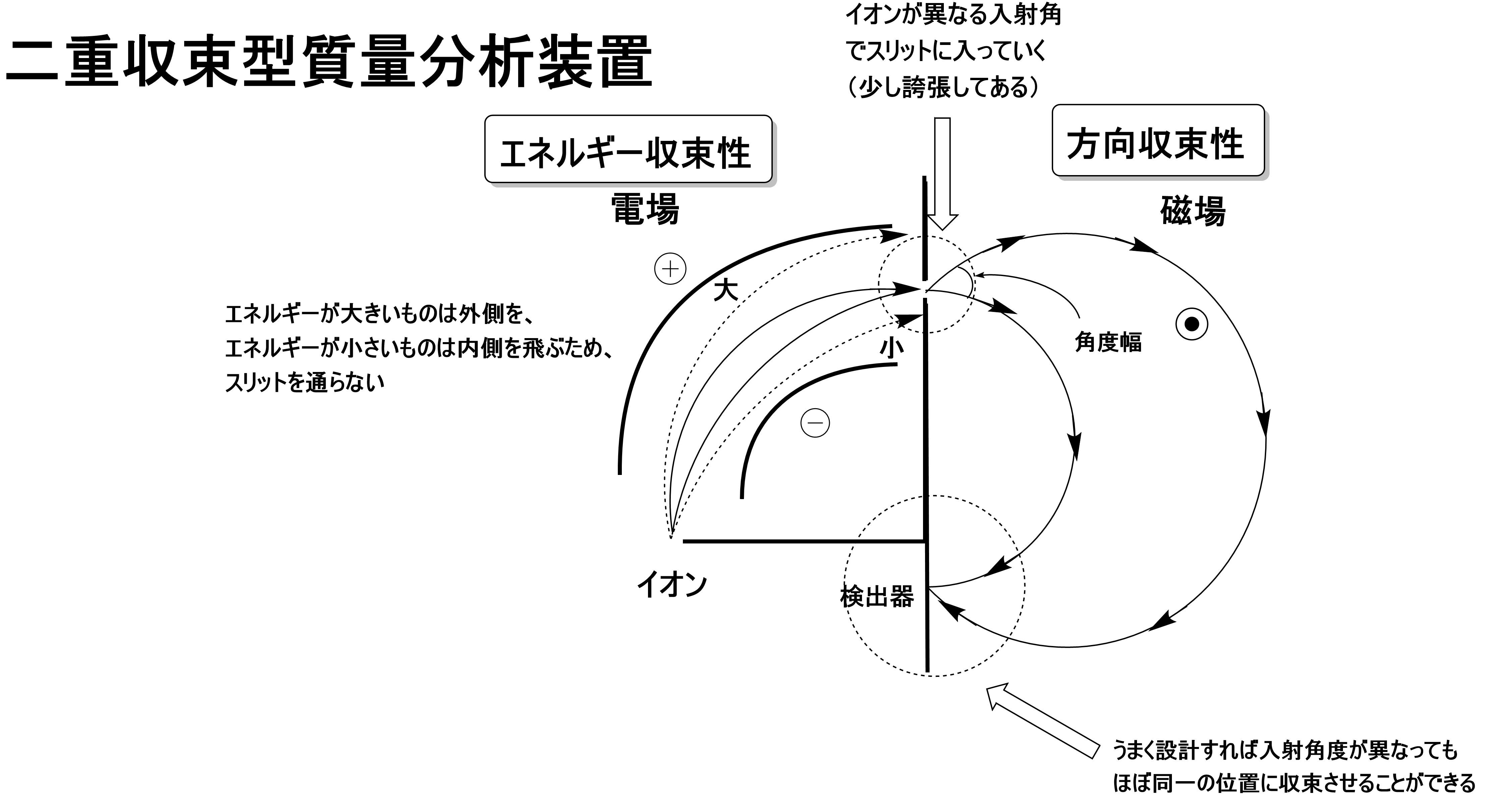

磁場型質量分析装置

$+z$価のイオンを電場$V$で加速すると、イオンの質量に応じて、$zeV=\f{mv^2}{2}$で決まる速度$v$になる。この速度$v$のイオンの進行方向に対してい垂直方向に磁場$B$を印加すると、ローレンツ力$zevB$がはたらき、イオンは磁場と垂直な平面内で等速円運動を行う。ローレンツ力と遠心力は釣り合いの関係にあるので、回転半径を$r$とすると、

$$\f{mv^2}{r}=zevB$$となり、この二つの式を整理すると、

$$\f{m}{z}=\f{r^2B^2e}{2V}$$となる。したがって、検出器を半径$r$の位置に固定して電圧Vまたは磁場$B$を操作すれば、質量スペクトルが得られる。同じ速さで同じ質量のイオンは同一の半径で円運動するため、装置をうまく設計すれば磁場への入射角度が異なるイオンをほぼ同一の位置に収束させることができる。このようなことを方向収束性をもつという。

また、もう一つの誤差の原因として、質量分析装置のイオン化でできるイオンのエネルギー分布、つまり速度の不均一性がある。速度の早いイオンと遅いイオンでは回転半径が異なるため、回転半径が差異が生じ、質量分解能を低下させる。しかし、電場によるイオンの分離を組み合わせると、速度幅を低減させることができる。一定の電場$E$が常に垂直方向にかかるように電荷$+ze$のイオンを入射すると、イオンは$zeE=\f{mv^2}{r}$をを満たす回転半径で回転運動する。したがって電場中の回転半径$r$は$$r=\f{mv^2}{2}×\f{2}{zeE}$$となり、回転半径が運動エネルギーに比例することになる。つまり、以下のような装置にイオンを通せば、同一の運動エネルギーをもったイオンが同じ位置に収束させる事ができる。これをエネルギー収束性という。

このように方向収束性により感度の低下を防止しつつ、電場のエネルギー収束性を利用して、スリット通して異なるイオンを取り除くと、著しく高い質量分解能を得ることができる。このように、電場と磁場を組み合わせてイオンを収束させ、イオンを収束させ、質量分解能を向上させた質量分析装置を二重収束質量分析装置という。これは$±3/1000au $(3ミリマス)を識別でき、質量欠損よりも分解能が高いため、元素分析に用いることができる。

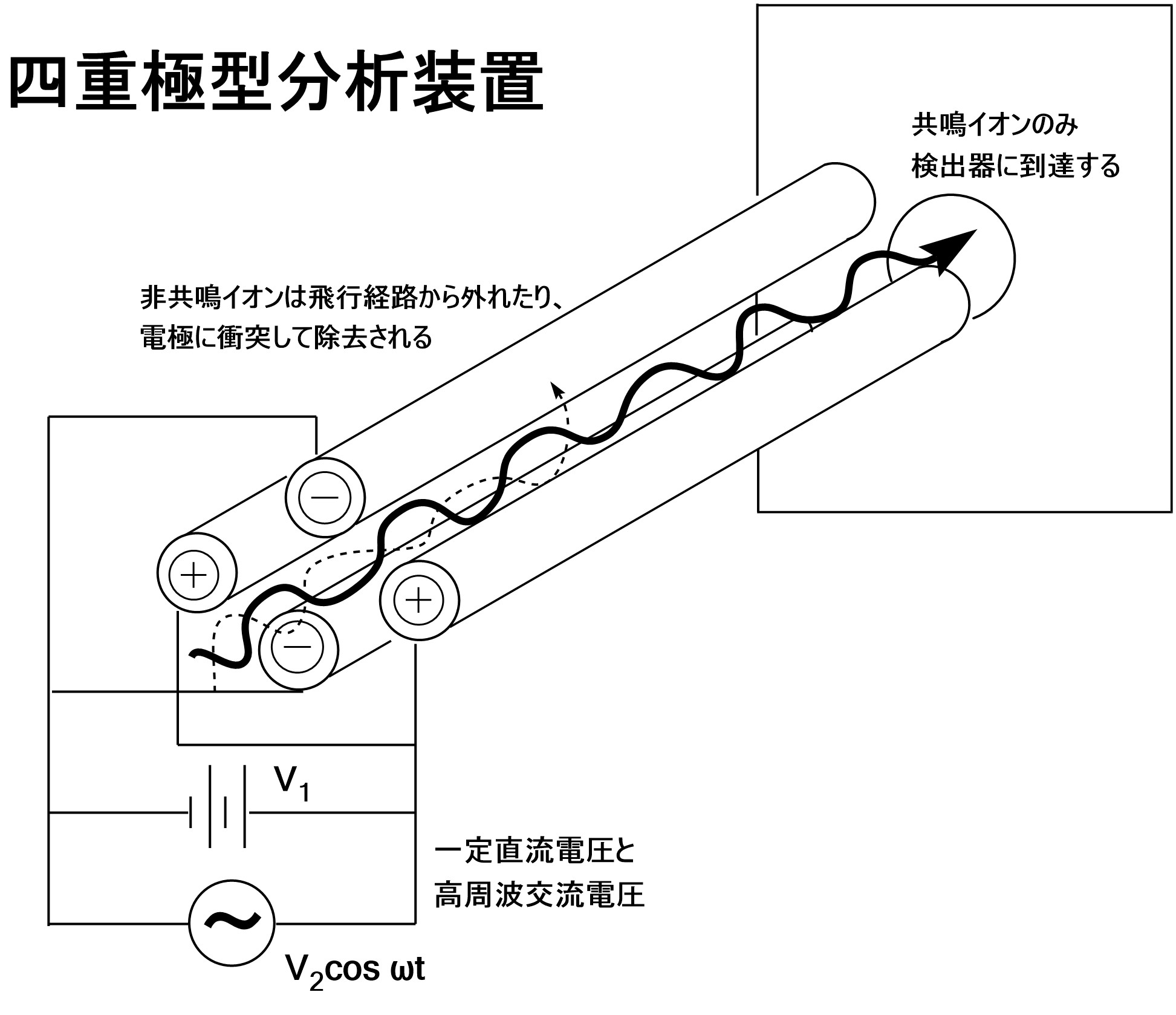

四重極型質量分析装置

4本の棒状電極を以下の頭のように、2組の対抗する電極にそれぞれ$±(V_1+V_2\cos ωt)$の電圧を印加して四重極を構築する。ここで$V_1$は直流電圧、$V_2$は通常数MHzの交流電圧である。この四重極中に10V程度の程度の低電圧で加速した低速のイオンを導入するとイオンは電極間を交流電圧の作用で振動しながら、進行するようになるが、$V_1とV_2$の大きさで決まる一定の質量数範囲内のイオンのみが出口に到達できる。対向する電極間距離を$γ$,交流電流の周波数を$f$とし、電圧比($V_1/V_2$)一定の条件で$V_2$を掃引すると、$\f{V_2}{γ^2f^2}$に比例する$m/z$のイオンが検出される。四重極型質量分析の利点は

・装置が安価で小型コンパクトであること

・検出される質量数が電圧に比例しているため、装置の校正が容易であること

・イオンの加速電圧が低いため、液体クロマトグラフィーなどと組み合わせが容易であること

などが挙げられる。

四重極の2組の電極の内、一組の電極を円筒状につなげて、上下の電極と組み合わせると、イオンを閉じ込めることができる。ちょうど灰色の電極が上下の電極、白色の電極が円筒状になった場合と考えると良い。この装置では四重極型質量分析装置の出口をなくし、再び中央部に戻ってくるようになっている。上下の電極をエンドキャップ電極、円筒状の電極をリング電極といい、この装置をイオントラップ装置という。電圧を調製することによって、エンドキャップ電極に空けた穴から質量数の小さい順にイオンを取り出して検出することができる。このイオントラップ装置は質量分析法として利用するほかに、特定の質量のイオンに対してイオン-分子反応を起こすといった用途に用いられる。口述する他段階質量分析法(MS/MS)にも用いられるようになってきている。

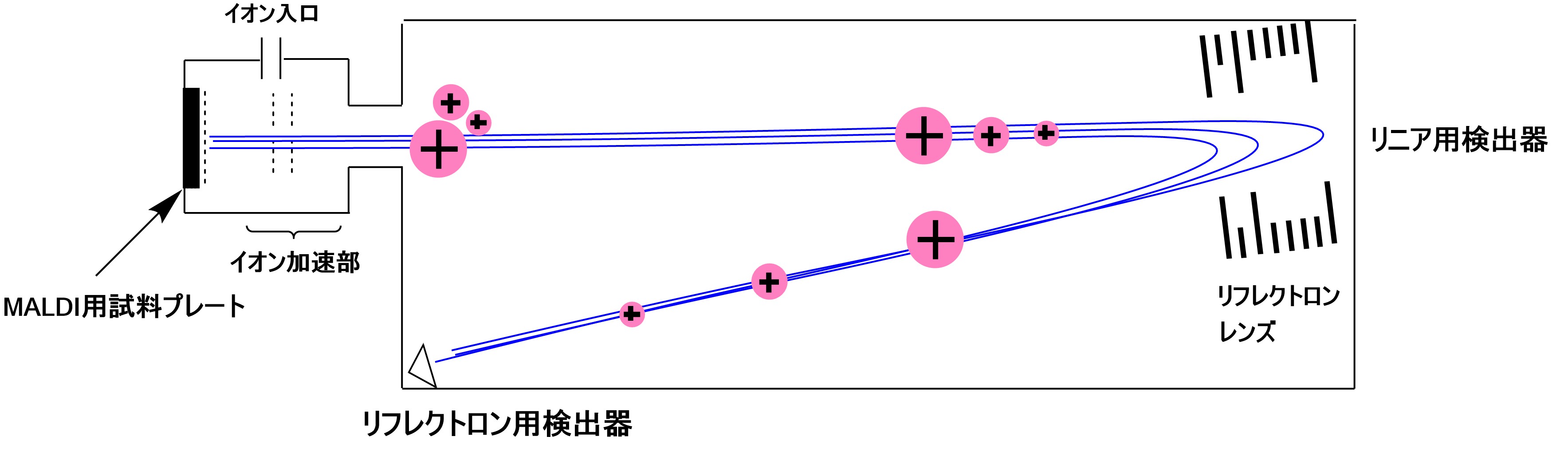

飛行時間型

生成したイオンを電場$V$で加速する$zeV=\f{mv^2}{2}$で決まる速度$v$で運動するようになる。速度は質量の平方根に反比例することがわかる。したがって、ある瞬間に大量のイオンを生成すれば、検出器への到達時間がイオンの$\f{m}{z}$の平衡根に比例して変化することになる。同じ分解能で測定すれば、検出器への距離を大きくすればするほど質量分解能が向上することもわかる。瞬時に発生させるイオン化法としては、マトリクス支援レーザーイオン化法(MALDI)が採用される。MALDIでは、試料物質に大過剰のマトリックスと呼ばれる分子を混合させ、それにレーザーのエネルギーを吸収させて、間接的に試料物質をイオン化するソフトイオン化法の一種である。これにより、光を吸収しないものが多い有機物質でもレーザーによりイオン化することができる。マトリックスの主な役割は、照射されたレーザー光のエネルギーを吸収し、気相に脱離して励起、そして分析成分に対してプロトン移行またはプロトン脱離反応を起こしてイオン化することである。

飛行時間型では生成したイオンは1~10kVの電圧が印加された加速プレートによりパケット(塊)としてパルス的に加速される。イオンパケットはフライトチューブへとパルス的に送られ、その時個々のイオンは一定の運動エネルギーを得る。イオン源を離れたイオンの運動エネルギーは次の式で与えられる。

$$\f{mv^2}{2}=Vq⇔v=\sqrt{\f{2Vq}{m}}$$よって、イオンの質量が小さいほど早く飛行するため、イオンの$m/z$によって検出器まで到達する時間に差が生じることがわかる。検出器に到達する時間までの時間を$t$,フライトチューブの長さを$L$とすると、$t=\f{L}{v}$となり、二つのイオンを分離するために必要な到達時間の差$Δt$は

$$Δt=L\f{\sqrt{m_1}-\sqrt{m_2}}{\sqrt{2Vq}}$$で表される。

TOFの分解能は質量の同じイオンが検出器に到達したときの時間的な幅で決まる。イオンが始めて生成する時、イオンパケットはもともと時間的、空間的、速度的な広がりをもっている。そのため、高い分解能を得るためには運動エネルギーの揃っていることが重要になってくる。そのためには強力な真空装置やリフレクトロン、遅延引き出し法といった技術が必要となってくる。強力な真空装置は、より長いフライトチューブを利用できるようにする。続いて、リフレクトロンはイオンパケットを反射させて第二の検出器に焦点を結ぶように設計されており、フライトチューブを長くしたのと同じ効果がある。さらに、運動エネルギーの大きいイオンほどリフレクトロン電場のより奥深くまで侵入してから反射されるので、イオンパケットの運動エネルギー分布を狭めることができる。(しかし、リフレクトロンにより反射可能なイオンの質量には限界があることに注意する必要がある。)さらに、遅延引き出し法では、イオン化と加速の間に時間差を設けることにより、粒子の運動エネルギーの広がりを狭くすることができる。このような改良を経て、飛行時間型質量分析は高分解能の質量分析として広く用いられるようになった。

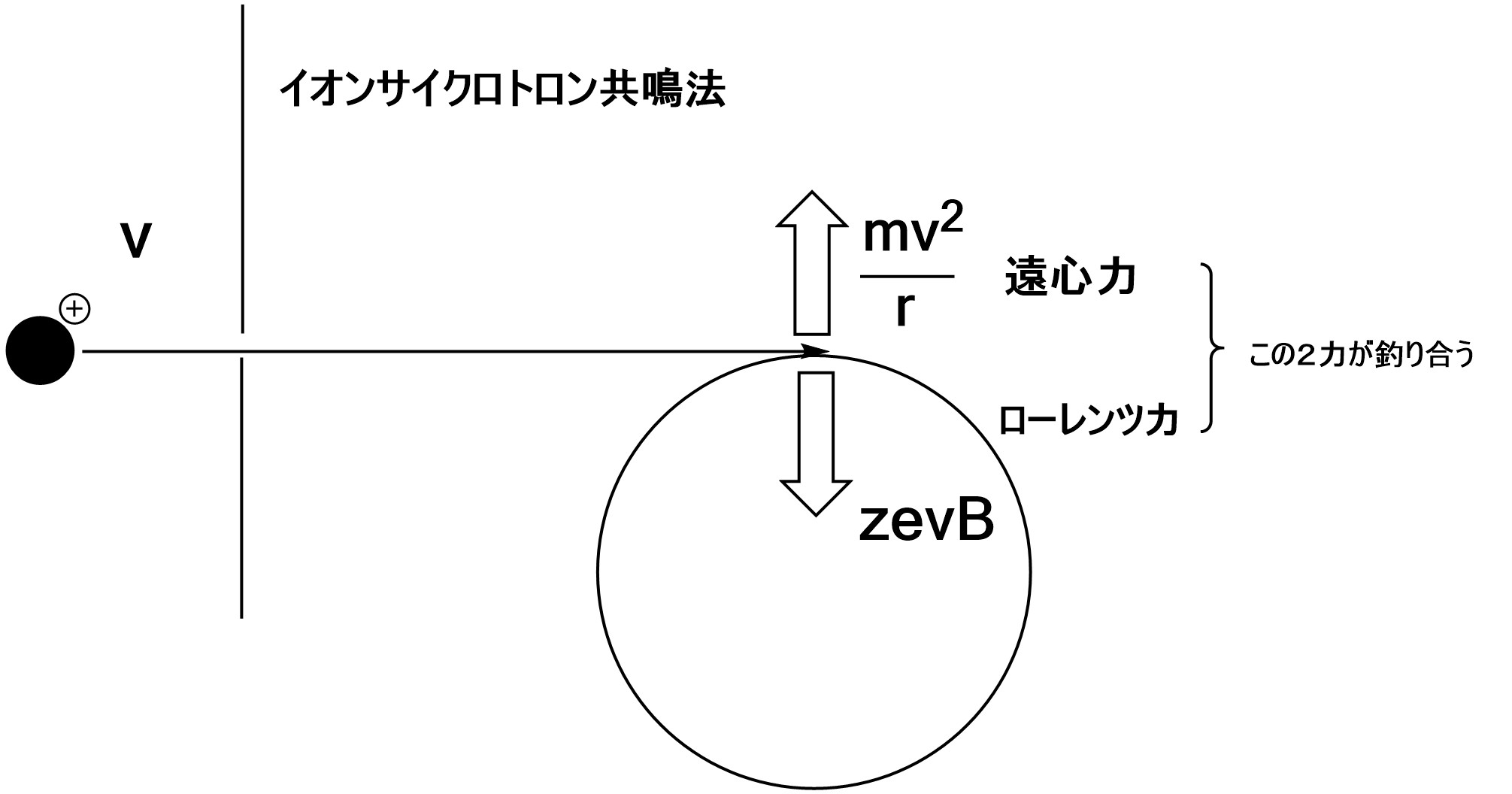

イオンサイクロトロン共鳴法

(ICR-MS:ion-cyclotron resonance mass spectrometer)

イオンを磁場中で発生させると、ローレンツ力がはたらき、イオンは回転運動を始める。その運動の周期($\f{2πr}{v}$)は遠心力とローレンツ力の釣り合いによって決まるので、つまり、イオンの$\f{m}{z}$に比例する。

$$\f{mv^2}{r}=zevBより、\f{2πr}{v}=\f{2π}{eB}・\f{m}{z}

回転する荷電粒子はその周囲に対応する。電子はを放出するため、外部からエネルギーを供給しながら磁場中で発生する電磁波に振動電場を検出すれば、その周波数分布からイオンの質量数分布を知ることができる。また、核磁気共鳴法で用いたフーリエ変換法と組み合わせることで、同時に複数の質量数のイオンについての分布を得ることができる。本法の利点としては以下のものが挙げられる。

・振動数の違いによって同時に複数の質量数のイオンについて分布を得ることができる。

・振動数の違いは高分解能で検出できる。

・検出時間を長くすることによって、振動数の分解能の向上と積算によるS/N比の向上が同時に達成できる

・イオンを閉じ込めた状態でその質量を検出できることがらイオン-分子反応による変化を解析できる

一方、エネルギー供給を回転周期に相当する高周波電場で行うため、検出できる質量範囲が狭い範囲に限定されてしまう。つまり、この方法はあらかじめ質量がある程度わかっている物質しか有効に測定できないということである。そのため、本法はより高精度な質量分析を行うための方法とも言える。また、イオン間の静電的な相互作用によるイオンの運動状態の乱れが生じるという問題点もある。

参考)

北森武彦・宮村一夫 「分析化学Ⅱ 分光分析」丸善出版 2002 p149~153